もう3週間くらい前なのですが『生活のたのしみ展』に行ってました。

『第3回 生活のたのしみ展2018』行ってきた

『第3回 生活のたのしみ展2018』行ってきた

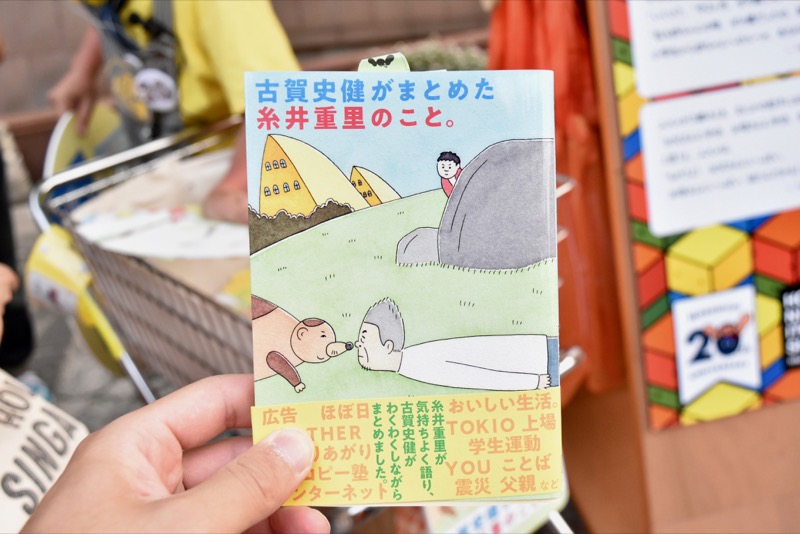

買ったもの:『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』

これ買いました。これだけ買いました。

著者である古賀史健氏です。写真を撮らせていただけるイベントをやってたのでピンナップを撮らせていただきました。ご覧のとおり、めちゃくちゃいい人感溢れる方。どうしたらこの雰囲気出るんだろう。

なぜ糸井重里なのか

糸井重里氏の存在を初めて知ったのは大学1年生の春です。

関くんという新しい友人ができて、それがきっかけです。

関くんは毎日、日記を書いていたんです。キャンパスノートに、消せるボールペンで、ずらずらと1,000文字くらい毎晩書いてた。

それがなんかカッコよくて、真似しようと思って日記帳を買いにLOFTに行ったんです。

そこで目にしたのがほぼ日手帳。ずいぶん値が張る高級な手帳があるな、と思って手に取ってページをめくる。この時はただの手帳だなあとしか思わなかったのですが、ページの下の方に書いてあるちょっとしたコラムに目を奪われたんです。

その文章の1行1行が心のヒダに絡まる感覚がありました。どのコラムも自分にとってすごく必要なものに感じられたんです。

そしてその場で何ページも何ページもめくって読んだ。手帳を立ち読みしてた。何も書いてないはずの新品の手帳を、立ち読みしてた。

そこからほぼ日のファンになり糸井重里氏を尊敬するようになったというわけです。

会いにも行きました。

内容は「糸井重里氏の自伝のような本」。ご本人が執筆されたものではなくライターの古賀史健氏が糸井氏を尋ね、生まれた時から現在までのお話を伺いまとめていった本です。

いいなと思ったセンテンス

- 「大学に行ったら、たぶん学費と仕送りで100万円位のお金がかかるだろう。だから大学に行くのか、行かずにここで100万円を受け取って好きなように使うのか、自分で決めなさい」

- これはコピーライターになったあともそうだけれど、ぼくはみっともないことが本当に苦手なんです。

- やっぱり「考えたふり」がいちばんよくないですよ。

- たしかにじたばたしてもしょうがない場面はいっぱいある。この「しのげ」で乗り切るしかないことがたくさんある。

- ぼくが一緒にいたいクリエイターは、基本的に「おれよりもすごい」とか「この点については、おれよりもすごい」と思える人。そうじゃないクリエイティブ同士がつるんでも、いいことは少ないと思います。

- なにもないところから、オルタナティブなアイデアで、新しい価値を生み出すことがクリエイティブだと思っていましたから。

- ぼくは「効率」や「生産性」あるいは「優秀な人材」といった言葉に、一定の距離をおきながら組織作りを進めてきました。

- 一流でも三流でも、プロでもアマチュアでも、おもしろいものはおもしろいですから。

- あれは元々「糸井重里はコピー1行100万円だとうそぶいているらしい」と言う噂が流れて、「おいおい嘘ぶくにしては安すぎるだろう!」と怒って自分で一桁足したんです。「うそぶくってのはこういうことだ」って。

- 電話って、相手の都合をなんにも考えないままで呼びつける、けっこう暴力的なツールでしょう。

- やっぱりおとなになって、それなりの立場ができてくると、パンチを出しても打ち返してくれる人が減っちゃうじゃないですか。それで自分もパンチを出さない人になって、刺激のない関係ばかりになっていく。

- ぼくには「コンテンツなどいくらでもある」という不思議な自信がありました。

- だって手帳もハラマキも根っこにある動機は「おれがほしい」ですから。

読み終わって

- だって手帳もハラマキも根っこにある動機は「おれがほしい」ですから。

この一文が最高に気持ちよくて、いまの自分にドンピシャでハマってます。

作曲業を始めたいと思った動機もまさにこれで「おれが聴きたいような曲が全然出てこない」でした。「聴きたい曲を誰もつくってくれないなら、おれがつくればいいか」とも思いました。

うまくいかないかも知れませんが「自分が聴きたい曲」くらいならつくれるだろうなという自信ならあるんですよね。ということで自分というリスナーに向けてまずは始めようと思います。

そもそもこのブログも「頭おかしい文章を書く人が少ないからおれが書くか」が出発点でした。

その他の古賀史健氏が書かれた本。優しい文体でズバズバ刺さる。読みましょう。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。